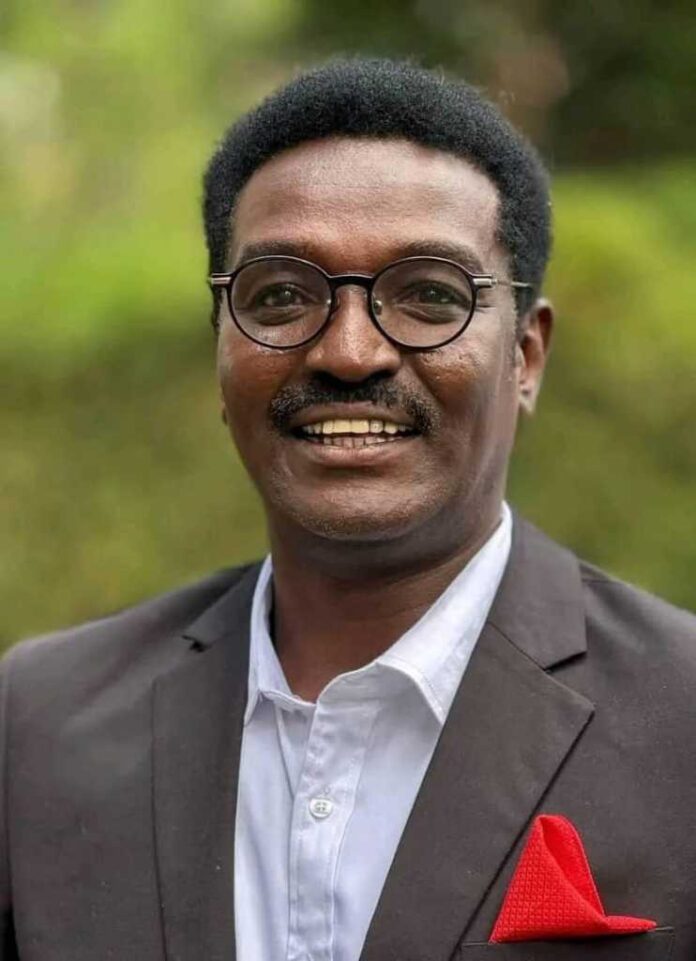

حسين سعد يكتب :هل يمكن إستعادة الدور المفقود للمثقف السوداني (4-4)

نواصل في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه التقرير حيث يقول صاحب كتاب أزمة المشروع الوطني التجاني الحاج : المفترض في دور المثقف أنه ضمير شعبه، وبالتالي فهو يعبر عن التطلعات الموضوعية المشروعة لشعبه وأمته، لا على أساس متوهم، أو ماورائي، وإنما على الحقائق الموضوعية، ويبحث عن الحلول الموضوعية القابلة للتحقق، وليس الأمنيات أو الغيبيات، هذا هو دور المثقف العضوي على الدوام، ففي ثورة أكتوبر ١٩٦٤، وأبريل ١٩٨٥، لعب المثقفين أداوراً بارزة من خلال منابر مختلفة في قيادة الحملة ضد الدكتاتوريات والشموليات، ونفس الشئ حدث في ديسمبر، حدث هذا بأشكال وأنماط مختلفة يمكن إدراجها في الأدوار التي لعبتها الكيانات المدنية والقوى السياسية والنقابية، وهذا ما لا يمكن إنكاره، إما لماذا تراجع هذا الدور، فهذا سؤال جد كبير، وفي مسار الإجابة، كاذب من يقول أنه يمتلك المقولة النهائية والشافية لهذا الموضوع، وبالتالي، كل ما يمكننا أن نضعه في السلة، هو ملاحظات نأمل أن تساعدنا في تشكيل الصورة العامة لهذا التدهور، ومن الملاحظات في هذا الصدد هو نمطية تكرار التجارب والحلول، فما حدث في أكتوبر ١٩٦٤ يشابه ما حدث في أبريل ١٩٨٥، وديسمبر ٢٠١٩، فجوهريا، جبهة الهيئات لا تختلف من التجمع النقابي والحزبي، ولا تختلف من تجمع المهنيين، هذا على صعيد التشكيلات التنظيمية التي صنعت التحول من جانب آخر وعلى صعيد النتائج نفس نمطية التنظيم نجدها في نتائج التغيير، فمن ديمقراطية، إلى دكتاتورية، ثم إلى ديمقراطية وهكذا، وهو ما درج الفكر السياسي في السودان على تسميته بالحلقة الجهنمية، هذا هو واقع عمليات التغيير، وبالمقابل يمكن ملاحظة الإزدياد التراكمي المضطرد في التعقيد والعنف، والذي يتدرج من أكتوبر كأقل تعقيداً وعنفاً إلى أن وصلنا إلى قمة التعقيد والعنف في ديسمبر ٢٠١٩ وما تلاها من حرب مدمرة في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، هذه هي السمة الأبرز في متابعة عمليات التغيير، وعلى خلفية ذلك يمكننا رؤية المستقبل وكيفية الحلول، وطوال هذه الفترة يشهد صوت المثقف الذي يمثل ضمير أمته تراجعاً مهيناً إلى أن وصلنا لدور المثقف التابع للسلطة وهذا أمر لا تخطئه العين أبداً.

الخاتمة:

إن إستدعاء البعد الفكري في معالجة الأزمة السودانية ليس ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة وجودية تفرضها كارثة الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية، فالتاريخ السوداني علّمنا أن لحظات الانعطاف الكبرى ـ من ثورة أكتوبر إلى أبريل، وصولاً إلى ديسمبر ـ لم تُصنع بالسلاح وحده، بل شارك فيها العقل النقدي والمثقف الحالم بوطن مختلف. واليوم، في ظل الانقسام والتشظي، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل نستطيع أن نعيد للفكر مكانته كرافعة لبناء السلام؟ إن مستقبل السودان لن يُصاغ في غرف الجنرالات ولا في كواليس الصفقات السياسية وحدها، بل يحتاج إلى مشروع وطني جامع تتلاقى عنده الرؤى الفكرية المتنوعة، وتُصالح بين المركز والهامش، بين الدين والدولة، وبين العروبة والأفريقانية. وحده الفكر، إذا ما تحرر من قيود الأيديولوجيا الضيقة والاصطفافات العرقية، قادر على أن يمنح هذه البلاد فرصة جديدة للنجاة فالحرب مهما طالت، ستنتهي، لكن السؤال الذي سيبقى: أي فكر سيصوغ ملامح السلام القادم؟ لان الحرب السودانية الراهنة، بكل قسوتها ودمويتها، هي مرآةً لغياب المشروع الفكري القادر على لملمة شتات البلاد، فالمعارك العسكرية قد تحسم ميداناً أو مدينة، لكنها لا تحسم سؤال الهوية ولا تؤسس لدولة عادلة، والسياسات الانتقالية قد تفضي إلى تسويات هشة، لكنها لا تضمن سلاماً دائماً ما لم تُبنَ على وعي فكري جديد يغيّر طرائق التفكير قبل أن يغيّر موازين القوى، ما يحتاجه السودان اليوم ليس مجرد وقف إطلاق نار أو اتفاق تقاسم سلطة، بل إعادة تعريف معنى الوطن والمواطنة، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي ظل معلقاً منذ الاستقلال. وهذا لا يتحقق إلا عبر جدل فكري مفتوح يعترف بالتعدد ولا يخشى الأسئلة الصعبة: كيف نتصالح مع تنوعنا العرقي والثقافي والديني؟ كيف نضع الدين في مكانه الطبيعي دون أن يتحول إلى أداة للإقصاء أو الاستغلال السياسي؟ كيف نعيد توزيع السلطة والثروة بحيث لا تكون حكراً على المركز ولا حكماً بالإقصاء على الهامش؟ فالمثقف السوداني، برغم تراجعه الراهن، يبقى مدعواً ليكون صانعاً للوعي وناقداً للسلطة ومحرّكاً للأمل، فالأزمات الكبرى لا تُدار فقط بالقوة ولا بالصفقات، وإنما بحاجة إلى من يضيء المعنى، ويحوّل الألم الجماعي إلى مشروع وطني جامع، ولعل التاريخ يشهد أن الشعوب لا تنهض بالسلاح وحده، بل بالكلمة والفكرة التي تسبق الفعل وتمنحه اتجاهه، فالسودان يقف اليوم عند مفترق طرق: إما أن يظل أسيراً لتكرار الماضي حيث تُستنسخ الانقلابات والاتفاقيات الهشة والحروب المستمرة، وإما أن يفتح باباً جديداً يُعلي فيه الفكر على السلاح، والحوار على الكراهية، والمواطنة على الانقسامات. فالحرب مهما طالت ستنتهي، لكن الذي سيحدد شكل الغد هو طبيعة الفكر الذي سيؤطر لسلامها: هل سيكون فكراً يعيد إنتاج الاستبداد والإقصاء، أم فكراً يُؤسس لوطن يتسع للجميع ويستوعب كل تنوعه وتناقضاته؟ إنها دعوة إلى أن نعيد للفكر مكانته في صناعة المصير السوداني، لأن ما لا ينجزه الرصاص قد ينجزه الحوار، وما لا تقوله البنادق قد يقوله العقل النقدي. وحين يستعيد الفكر صوته، يمكن للسودان أن يخرج من أزمته، لا بوصفه ضحية حرب، بل باعتباره أمة قررت أن تكتب تاريخها بوعي جديد، ومسار مختلف، وسلام يصمد أمام تقلبات الزمن؟(إنتهي)